Stimmen die nie schweigen dürfen

Die Rolle des Kapitals in modernen Kriegen und die antimilitaristische Haltung der Linken

abs/oedt. Die Kriege des 21. Jahrhunderts zeigen verstärkt die Verflechtung von kapitalistischen Interessen und militärischen Konflikten. Während viele linke Denker wie Rosa Luxemburg und Karl Marx Kriege als Ausdruck imperialistischer Interessen betrachteten, bleibt die Frage aktuell: Inwieweit wird Kapital heute als treibende Kraft in globalen Konflikten genutzt?

Kapitalismus und Krieg heute.

In der globalisierten Wirtschaft haben Rüstungsunternehmen, Banken und Energiekonzerne oft eine indirekte, aber mächtige Rolle in Kriegen. Verteidigungsbudgets steigen weltweit, und Rüstungskonzerne verzeichnen Profite. Der Ukraine-Krieg und Konflikte im Nahen Osten sind Beispiele dafür, wie Kapital in Waffenproduktion und geopolitische Machtausübung fließt. Diese Kapitalströme stehen oft im Widerspruch zu Friedensbemühungen und lassen Kriege als Mittel zur Maximierung wirtschaftlicher Interessen erscheinen.

Die Antikriegshaltung der Linken.

Die Antikriegshaltung der Linken.

Historisch war und ist die Linke gegen Krieg, da er für sie im Dienste kapitalistischer Interessen steht. Rosa Luxemburg und Lenin argumentierten, dass Kriege nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Profitgier entstehen. Die Linke fordert daher internationale Zusammenarbeit und Abrüstung. Dies ist im heutigen geopolitischen Kontext relevant, da kapitalistische Interessen weiterhin eine starke Kraft in militärischen Entscheidungen darstellen.

Die Verbindung von Kapital und Konflikten: Fallbeispiele

Ukraine-Krieg: Der Einfluss internationaler Rüstungsunternehmen und die Rolle der NATO verstärken Spannungen.

Naher Osten: Große Energieunternehmen profitieren von anhaltenden Konflikten und sichern sich Ressourcen.

Fazit:

Eine realistische Friedenspolitik setzt auf die Trennung von Kapital und Krieg sowie eine Weltordnung, die Konflikte ohne kapitalistische Profite löst. In einer Zeit wachsender internationaler Spannungen bleibt die Kritik am Kapital als Kriegsantrieb hochaktuell.

Auch der Kontext der Grünen Politik im Zusammenhang mit Kriegen und Kapital ist relevant, da sich die Grünen oft als friedens- und umweltorientierte Partei positionieren. Historisch waren die Grünen in Deutschland als pazifistisch bekannt, doch die Haltung vieler Anhänger hat sich im Laufe der Jahre stark gewandelt. Im Zuge internationaler Krisen wie in der Ukraine unterstützen viele Grünen zunehmend Rüstungslieferungen und verteidigen eine Intervention, was sie in eine Spannung zwischen ihren Werten und der realpolitischen Einbindung in kapitalistische und sicherheitspolitische Interessen bringt.

Die Rolle des Kapitals in modernen Kriegen und die politische Haltung der Grünen im Konflikt.

Die Kriege des 21. Jahrhunderts haben Kapital und militärische Konflikte eng miteinander verwoben. Die Linke kritisiert Kriege traditionell als Ausdruck kapitalistischer Interessen. Doch wie verhält sich die heutige grüne Politik zu diesen Fragen?

Kapitalismus und Krieg heute:

In der modernen globalisierten Wirtschaft gewinnen Rüstungsfirmen, Banken und Energiekonzerne zunehmend Einfluss auf militärische Entscheidungen. Mit dem Ukraine-Krieg und anhaltenden Konflikten im Nahen Osten zeigt sich, dass Kriege oft wirtschaftliche Interessen bedienen. Dies steht im Gegensatz zu Friedensforderungen der Grünen, die in ihrer frühen Geschichte eine radikal pazifistische Haltung vertraten.

Von Pazifismus zur Realpolitik:

Die Grünen, die in den 1980er-Jahren als Friedenspartei antraten, haben sich zu einer Partei entwickelt, die sicherheitspolitische Realpolitik zunehmend akzeptiert. Sie befürworteten etwa Waffenlieferungen an die Ukraine als Akt der Verteidigung und europäischer Solidarität. Während sie betonen, dass ihre Entscheidungen humanitäre Werte schützen, kritisieren Gegner dies als Abweichung von grünen Grundwerten und eine mögliche Integration in kapitalistische Interessen der Rüstungsindustrie.

Kapitalinteressen in der Grünen Politik:

Die heutige Position der Grünen zum Ukraine-Krieg verdeutlicht, dass die Partei in einem Dilemma steckt: Sie vertritt einerseits eine nachhaltige, friedliche Weltordnung, befürwortet jedoch andererseits Rüstungsinitiativen, die auch kapitalistische Profite fördern können. Ihre Unterstützung für Energieunabhängigkeit gegenüber Russland beispielsweise spiegelt teils wirtschaftspolitische Interessen wider.

Die Verbindung von Kapital und Konflikten: Fallbeispiele

Ukraine-Krieg und Waffenlieferungen:

Wir Grünen unterstützen Waffenlieferungen, obwohl dies die Gewinne der Rüstungsindustrie enorm steigert, was viele linke Kritiker als Paradox empfinden.

Energiekrisen und Klimakrise:

Wir Grünen plädieren für eine Energiewende, jedoch können kurzfristige Entscheidungen wie Gasimportstrategien in Konflikten wirtschaftliche und kapitalistische Interessen fördern.

Fazit:

Wir Grünen befinden uns heute an einem Wendepunkt zwischen Pazifismus und Realpolitik. Die Unterstützung für Rüstungsinitiativen und militärische Bündnisse wird als notwendige Anpassung an die heutige geopolitische Lage gesehen, wirft und sollte jedoch auch Fragen darüber auf, inwieweit Kapitalinteressen zunehmend in politische Entscheidungen einfließen. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Spannungen bleibt wichtig, um langfristige Friedens- und Umweltziele zu gewährleisten.

Die Grünen haben sich über die Jahrzehnte in ihrer Haltung zu Krieg und Frieden stark gewandelt – von einer pazifistischen, antimilitaristischen Partei hin zu einer Partei, die zunehmend Elemente der Realpolitik in ihrer Außenpolitik aufgreift. Das wird insbesondere in ihrer Haltung zu Rüstungsfragen und militärischen Interventionen deutlich.

Einige ihrer historischen Figuren, wie Petra Kelly, Heinrich Böll und Hans-Christian Ströbele, repräsentieren dabei eine ursprünglich ethisch-pazifistische Grundhaltung, die heute teilweise konträr zu den gegenwärtigen Entscheidungen der Partei steht.

Petra Kelly beispielsweise war eine entschiedene Pazifistin und setzte sich stark für eine gewaltfreie Politik ein. Sie trat für das Prinzip ein, dass Frieden und Menschenrechte die Grundlagen der Politik sein sollten und stellte sich offen gegen den Aufbau und die Nutzung von Militär und Waffen. Ihr Verständnis von Politik basierte darauf, dass moralische Prinzipien in der Außenpolitik Vorrang haben müssten – auch wenn das Kompromisse und Zugeständnisse im Sinne der Realpolitik erschwert hätte.

Petra Kelly beispielsweise war eine entschiedene Pazifistin und setzte sich stark für eine gewaltfreie Politik ein. Sie trat für das Prinzip ein, dass Frieden und Menschenrechte die Grundlagen der Politik sein sollten und stellte sich offen gegen den Aufbau und die Nutzung von Militär und Waffen. Ihr Verständnis von Politik basierte darauf, dass moralische Prinzipien in der Außenpolitik Vorrang haben müssten – auch wenn das Kompromisse und Zugeständnisse im Sinne der Realpolitik erschwert hätte.

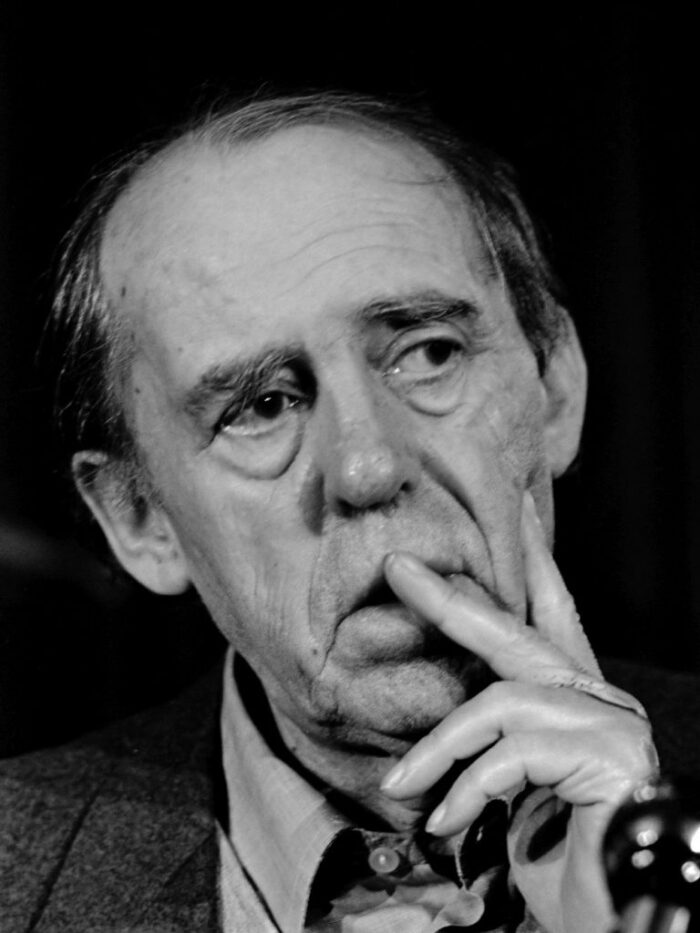

Heinrich Böll, der als Schriftsteller und Intellektueller eng mit den Grünen und ihren frühen Idealen verbunden war, stand ebenfalls für eine Politik des Humanismus und der Versöhnung. Als Kriegsgegner und Kritiker von Militarismus trat er für eine Welt ein, in der Konflikte friedlich gelöst werden können und müssen. Sein Werk und seine politischen Ansichten betonten, dass wirtschaftliche Interessen nicht über Menschenleben gestellt werden dürften. Für ihn standen die Werte der Menschlichkeit und des Friedens im Vordergrund.

Konflikte friedlich gelöst werden können und müssen. Sein Werk und seine politischen Ansichten betonten, dass wirtschaftliche Interessen nicht über Menschenleben gestellt werden dürften. Für ihn standen die Werte der Menschlichkeit und des Friedens im Vordergrund.

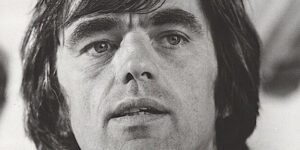

Hans-Christian Ströbele, der lange Jahre als Politiker und Abgeordneter der Grünen aktiv war, blieb bis zuletzt ein prominenter Kritiker der Entwicklung hin zu einer interventionistischen Außenpolitik der Partei. Ströbele betonte oft, dass die Grünen ihre Wurzeln nicht  verraten dürften und erinnerte daran, dass die Partei mit dem Versprechen angetreten war, eine friedliche und gerechte Weltordnung zu fördern. In Debatten über militärische Auslandseinsätze nahm er eine kritische Haltung ein und vertrat konsequent eine zurückhaltende Rolle Deutschlands im internationalen Konfliktgeschehen.

verraten dürften und erinnerte daran, dass die Partei mit dem Versprechen angetreten war, eine friedliche und gerechte Weltordnung zu fördern. In Debatten über militärische Auslandseinsätze nahm er eine kritische Haltung ein und vertrat konsequent eine zurückhaltende Rolle Deutschlands im internationalen Konfliktgeschehen.

Im Vergleich dazu steht heute die „Realpolitik“ der Grünen, die sich stärker an pragmatischen Entscheidungen orientiert und etwa mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine deutliche Unterstützung für Waffenlieferungen und militärische Unterstützung zeigt. Diese Position wird mit der Notwendigkeit argumentiert, aktiv zur Verteidigung der Demokratie beizutragen und autoritären Bedrohungen Einhalt zu gebieten. Die Idee ist, dass Demokratie und Menschenrechte nur verteidigt werden können, wenn man zur Not auch mit militärischen Mitteln eingreift.

Zwischen den historischen Positionen und der heutigen Haltung klafft daher ein ideologischer Graben. Die pazifistische Vision Kellys, Bölls und Ströbeles scheint vielen in der Partei als überholt, als nicht mehr zeitgemäß angesichts der globalen Bedrohungslage. Sie sehen den Schutz westlicher Werte als Aufgabe, die realpolitische Entscheidungen, auch unangenehme, notwendig macht.

Trotzdem rufen ihre Stimmen aus der Vergangenheit zur Reflexion auf. Sie mahnen, dass der Weg der Gewaltfreiheit und des unbedingten Friedens durchaus die langfristig nachhaltigere und letztlich menschlichere Politik sein könnte – auch wenn er schwieriger zu gehen ist.

SIPRI-Bericht für 2023 Weltweite Militärausgaben so hoch wie nie

Ob der Krieg in der Ukraine oder in Nahost: Laut dem Bericht des Forschungsinstituts SIPRI haben Staaten weltweit 2023 so viel für ihr Militär ausgegeben wie nie zuvor – und ein Ende scheint nicht in Sicht.

Wenn wir die Summe Geldes der Innovationen in Waffen, Krieg und dessen Folgen, in den notwendigen Klimaschutz investieren würden, lebten wir in einem Paradies.