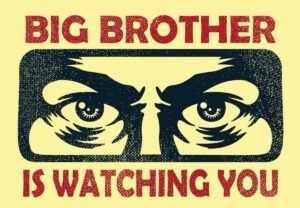

„Big Brother is watching you“

Chat-Kontrolle: Wie leichtfertig wir die Privatsphäre aufs Spiel setzen

abs/oedt. Die jüngste Pressemeldung des Deutschen Anwaltvereins macht alarmierend deutlich: Im Rat der EU liegt erneut ein Textvorschlag zur sogenannten „Chat-Kontrolle“, der private Online-Kommunikation pauschal durchsuchen will — ein Vorstoß, den der DAV als rechtsstaatlich hochproblematisch bezeichnet und die Bundesregierung zur Ablehnung aufruft.

Offiziell lautet das Ziel der EU-Initiative: den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch im Netz zu verbessern. Die Kommission betont die Notwendigkeit dauerhafter Regeln zur Erkennung, Meldung und Entfernung von Missbrauchsmaterial. Doch der Schutzauftrag darf nicht zur Grundrechts-Zerstörung werden.

Offiziell lautet das Ziel der EU-Initiative: den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch im Netz zu verbessern. Die Kommission betont die Notwendigkeit dauerhafter Regeln zur Erkennung, Meldung und Entfernung von Missbrauchsmaterial. Doch der Schutzauftrag darf nicht zur Grundrechts-Zerstörung werden.

Kritiker warnen, dass die Regulierung in vielen Entwürfen das Scannen verschlüsselter Nachrichten vorsieht — also an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorbeigeht oder diese faktisch schwächt. Solche Maßnahmen schaffen technische Schwachstellen, die Kriminelle, feindliche Staaten und skrupellose Akteure ausnutzen können. Das wäre kein Schutz, sondern ein Einfallstor.

Kritiker warnen, dass die Regulierung in vielen Entwürfen das Scannen verschlüsselter Nachrichten vorsieht — also an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorbeigeht oder diese faktisch schwächt. Solche Maßnahmen schaffen technische Schwachstellen, die Kriminelle, feindliche Staaten und skrupellose Akteure ausnutzen können. Das wäre kein Schutz, sondern ein Einfallstor.

Mehr als 500 führende Kryptographen und Sicherheitsexpert:innen sowie zahlreiche NGOs sehen die Pläne als technisch unbrauchbar und demokratiegefährdend: Automatisierte Filter erzeugen falsche positive Treffer, überlasten Behörden und können Unschuldige stigmatisieren. Die wissenschaftliche Kritik ist klar: Wer Verschlüsselung untergräbt, opfert die kollektive Sicherheit und die freie Meinungsäußerung.

Ein Vergleich: Würden wir die Post öffnen lassen?

Um zu verstehen, wie weitreichend die Chat-Kontrolle wäre, hilft ein einfacher Vergleich:

Stellen wir uns vor, die Post dürfte jeden Brief und jedes Päckchen aufschneiden, bevor es ankommt. Oder der Postbote würde erst den Inhalt kontrollieren, bevor er den Brief, das Päckchen oder Paket aushändigt? Oder jedes Telefonat würde automatisch mitgehört und analysiert – ganz ohne Verdacht. Unvorstellbar? Genau das ist aber der Kern der geplanten Chat-Kontrolle: jede Nachricht, jedes Bild, jede Sprachnachricht soll pauschal gescannt werden.

Was im analogen Alltag einen Aufschrei auslösen würde, soll im Digitalen plötzlich normal sein. Damit wird das im Grundgesetz garantierte Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis praktisch ausgehebelt – und die Tür für eine nie dagewesene Massenüberwachung geöffnet.

Schleichende Gefahr: Der Frosch im warmen Wasser

Die Bedrohung für unsere Freiheit kommt oft nicht abrupt, sondern schleichend – wie der Frosch, der in langsam erhitztem Wasser sitzen bleibt, bis es zu spät ist. Jede kleine Überwachungsmaßnahme, jeder scheinbar harmlose Schritt zur Chatkontrolle mag isoliert harmlos wirken, doch zusammen ergeben sie ein Umfeld, in dem unsere Rechte Stück für Stück ausgehebelt werden. Wer jetzt nicht aufpasst, könnte am Ende feststellen, dass die Demokratie bereits „gekocht“ wurde, ohne dass es jemand gemerkt hat.

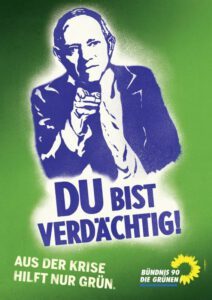

Besonders alarmierend: Selbst viele Organisationen, die Kinder vor Missbrauch schützen, warnen eindringlich vor der Chat-Kontrolle. Sie halten die Pläne nicht für zielführend, weil sie in erster Linie massenhaft  Falschmeldungen produzieren würden – während echte Täter längst auf unkontrollierte Kanäle ausweichen. Anstatt Kinder wirksam zu schützen, droht so ein Überwachungsapparat, der am Ende alle Bürger:innen unter Generalverdacht stellt und die eigentliche Präventionsarbeit blockiert.

Falschmeldungen produzieren würden – während echte Täter längst auf unkontrollierte Kanäle ausweichen. Anstatt Kinder wirksam zu schützen, droht so ein Überwachungsapparat, der am Ende alle Bürger:innen unter Generalverdacht stellt und die eigentliche Präventionsarbeit blockiert.

Demokratie auf dem Prüfstand

Zivilgesellschaftliche Kampagnen und Bündnisse mobilisieren europaweit dagegen — nicht gegen den Schutz von Kindern, sondern gegen einen Überwachungsapparat im Wolfspelz. Die Debatte ist kein Technikstreit: Es geht um das Vertrauen in eine demokratische Gesellschaft, um die Frage, ob wir Bürgerinnen und Bürger systematisch kontrollieren lassen wollen. Wer freie Kommunikation opfert, opfert unsere Demokratie.