Wenn Mitmenschlichkeit schwindet – und Sprache wieder trennt statt verbindet

Mein „Standpunkt“:

Es beginnt nie mit Gewalt.

Es beginnt mit Worten.

Mit Begriffen wie „Belastung“, „Problem“ oder „unnormal“.

Und irgendwann sind Menschen keine Nachbarn mehr, sondern ein „gesellschaftliches Thema“.

Diese Entwicklung sehen wir heute wieder in Deutschland – langsam, schleichend, gefährlich.

Was einst klare Grenzen des Anstands und der Menschlichkeit waren, verschwimmen zusehends in einem Klima aus Zynismus, Abwertung und Gleichgültigkeit.

Die gesellschaftliche Debatte über Migration, soziale Lasten oder Integration hat sich längst von der Sachlichkeit entfernt.

Was früher als differenzierte Diskussion begann, ist heute vielfach zum Pauschalurteil verkommen.

„Die Migranten“, „die Sozialhilfeempfänger“, „die Behinderten“ – Menschen werden wieder in Gruppen sortiert, und Gruppen werden zu Feindbildern.

Wer so redet, glaubt vielleicht, er spreche nur über Politik.

In Wahrheit spricht er über Menschen – über Nachbarn, Kolleginnen, Kinder auf Spielplätzen.

Und über die Frage, wie viel Empathie eine Gesellschaft noch zulässt, bevor sie moralisch verarmt.

Wenn Sprache spaltet: Der Fall Merz

Friedrich Merz hat es wieder getan. Mit einem einzigen Satz lässt er tief blicken, was er wirklich denkt – und wohin er das Land führen will.

Auf die Frage nach seiner Strategie gegen die AfD sagte er:

„Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem.“

Diese Formulierung ist kein Versehen und kein Ausrutscher.

Sie passt exakt zu der Linie, die Merz seit Jahren fährt: Er spricht von Migration nie als Bereicherung, sondern als Störung.

Er benutzt Worte, die unterschwellig „wir“ und „die anderen“ voneinander trennen – so, dass sich Ressentiments ganz ohne offene Feindbilder bilden.

Der Landesintegrationsrat NRW nennt das ein „rassistisches Denkmuster“ – und hat damit recht.

Denn wer das „Stadtbild“ zum Problem erklärt, spricht nicht mehr über Integration, sondern über Sichtbarkeit: über Hautfarbe, Sprache, Kleidung. Über Menschen, die man sieht – und die offenbar stören.

Damit verschiebt sich der Diskurs gefährlich: Es geht nicht mehr um Verhalten oder Verantwortung, sondern um Zugehörigkeit und Aussehen.

Genau das ist der Kern jeder ethnischen Unterscheidung – und öffnet, wie der Integrationsrat richtig sagt, „Diskursräume für rechtsextreme Ideologien“.

Merz weiß, was er tut. Diese Sprache bereitet den Boden für ein anderes Deutschland – ein Land, das Vielfalt als Belastung empfindet.

Und das ist kein Zufall, sondern Strategie: Schon seit Jahren arbeitet Merz daran, konservative Begriffe zu normalisieren, die früher am rechten Rand verortet waren.

Erschreckend ist, dass die SPD in diesem Spiel kaum Widerspruch zeigt.

Sie reagiert, wenn überhaupt, schwach oder gar nicht.

Statt sich klar abzugrenzen, läuft sie in der Regierungsrealität mit – als hätte sie vergessen, dass Sprache Wirklichkeit schafft.

Wer Migration als „Problem“ bezeichnet, schafft kein Vertrauen, sondern Spaltung.

Und wer dazu schweigt, macht sich mitschuldig.

Das neue Klima der Kälte

Der Ton in Politik, Medien und Alltag hat sich verändert.

Wo früher Rücksicht und Respekt selbstverständlich waren, herrscht heute oft eine Mischung aus Misstrauen und Überheblichkeit.

Die Sprache wird härter – und mit ihr die Haltung.

Wenn Menschen wieder als „Belastung“ für das Stadtbild, das Sozialsystem oder die „eigene Kultur“ bezeichnet werden, dann ist das kein Ausrutscher, sondern ein Warnsignal.

Denn gesellschaftliche Entmenschlichung beginnt immer mit der Sprache.

Das Wort schafft das Klima.

Und das Klima schafft die Tat.

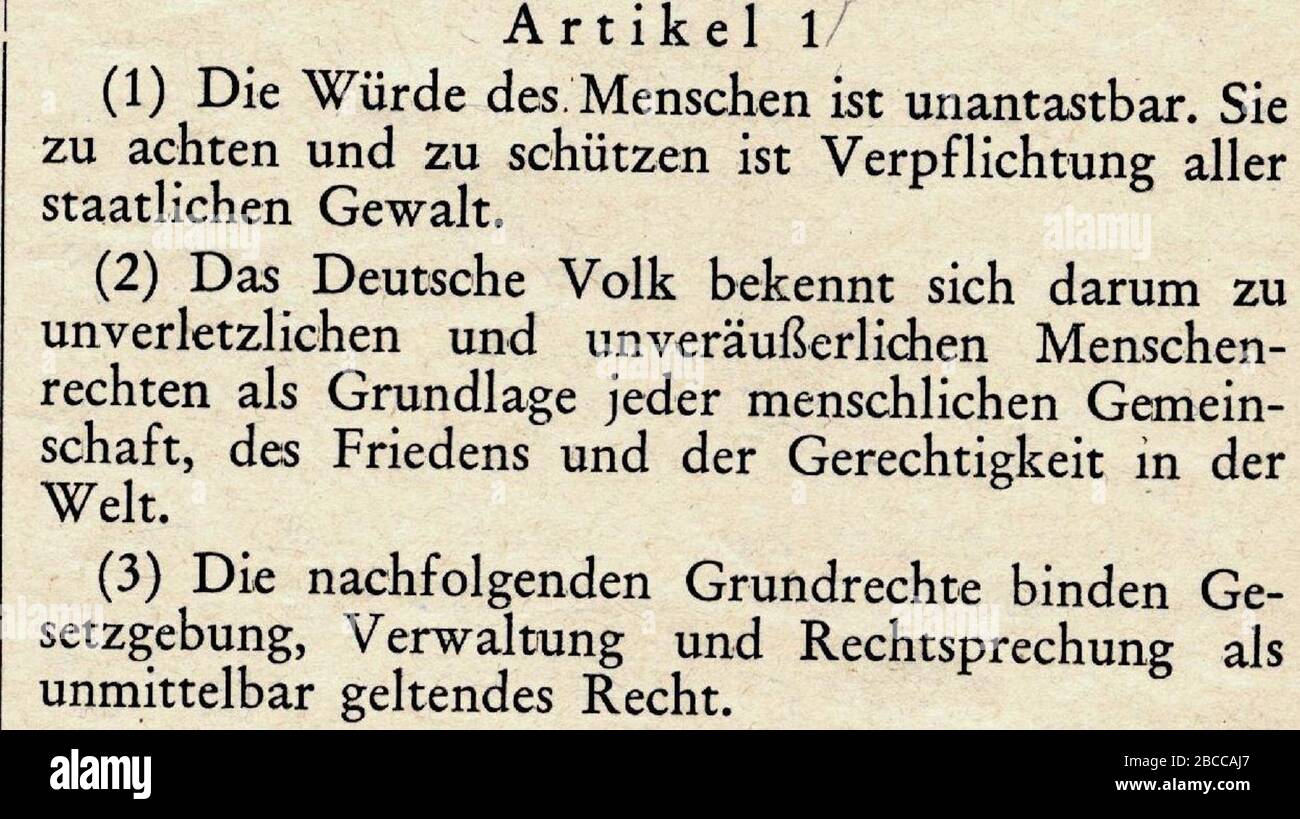

Geschichte wiederholt sich nicht – aber sie reimt sich

Deutschland kennt diese Mechanismen.

Man muss keine Geschichtsbücher wälzen, um zu wissen, wohin Entwertung führen kann.

Wer Menschen nach Nützlichkeit einteilt, verliert früher oder später jedes moralische Maß.

Die sogenannte „Aktion T4“ im Nationalsozialismus – die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderung – begann nicht plötzlich.

Sie wurde vorbereitet durch jahrelange Propaganda, in der Menschen „unnütz“ genannt wurden.

Das war der erste Schritt – der Schritt, den eine demokratische Gesellschaft nie wieder gehen wollte.

Heute hören wir wieder Worte, die erschreckend vertraut klingen.

Natürlich in anderer Form, aber mit derselben Kälte.

Das macht die Erinnerung so wichtig – nicht als Pflicht, sondern als Schutzschild.

Das Schweigen der Mitte

Die gefährlichste Haltung ist nicht der Hass, sondern die Gleichgültigkeit.

Das Schweigen der sogenannten „Mitte“ macht die Extremen stark.

Denn wer nichts sagt, stimmt oft still zu.

In Talkshows, sozialen Netzwerken und auf der Straße wird inzwischen offen gesagt, was früher Scham ausgelöst hätte.

Die gesellschaftliche Hemmschwelle sinkt – und mit ihr das Verantwortungsgefühl.

Wer die Demokratie bewahren will, darf sich nicht in die bequeme Neutralität flüchten.

Denn Demokratie lebt nicht vom Schweigen, sondern vom Widerspruch.

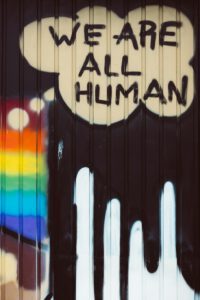

Menschlichkeit ist keine Meinung

Mitmenschlichkeit ist kein Luxus und keine Haltung für gute Tage.

Sie ist das Fundament jeder freien Gesellschaft.

Wenn wir beginnen, Menschen in Gruppen zu zerlegen – nach Herkunft, Nutzen oder Sichtbarkeit –, verlieren wir den Kern dessen, was „zivilisiert“ bedeutet.

Eine Gesellschaft, die andere entwürdigt, verliert ihre eigene Würde.

Und eine Demokratie, die Ausgrenzung duldet, untergräbt ihre eigenen Werte.

Deshalb ist es Zeit, wieder klar zu benennen, was passiert:

Wenn Menschen abgewertet werden, wenn Spott salonfähig wird, wenn Parteien ihre Verantwortung abgeben – dann ist das keine Meinungsfreiheit, sondern das Anfangsstadium moralischer Verrohung.

Ein Appell an das Gewissen

Wir müssen nicht auf Katastrophen warten, um etwas zu verändern.

Es reicht, wenn wir anfangen, hinzusehen – und nicht wegzusehen.

Wenn wir im Alltag widersprechen, wo andere herabwürdigen.

Wenn wir Mitgefühl nicht als Schwäche, sondern als Stärke verstehen.

Denn Humanität ist kein Zustand, sondern eine tägliche Entscheidung.

Und wer heute schweigt, wenn andere entwürdigt werden, darf sich morgen nicht wundern, wenn niemand mehr widerspricht.